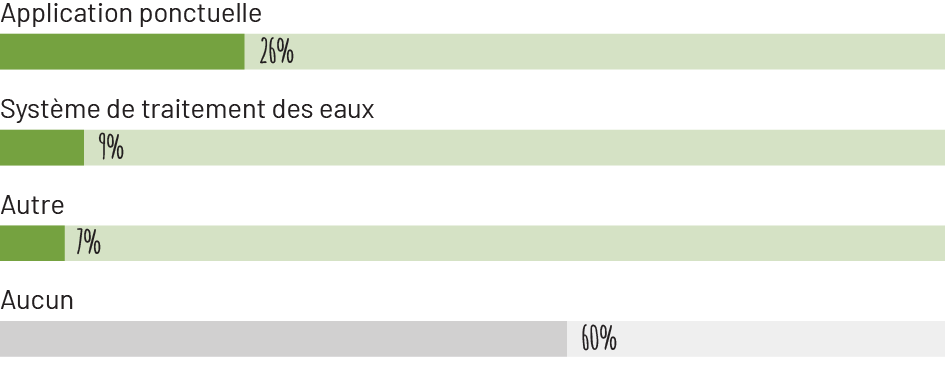

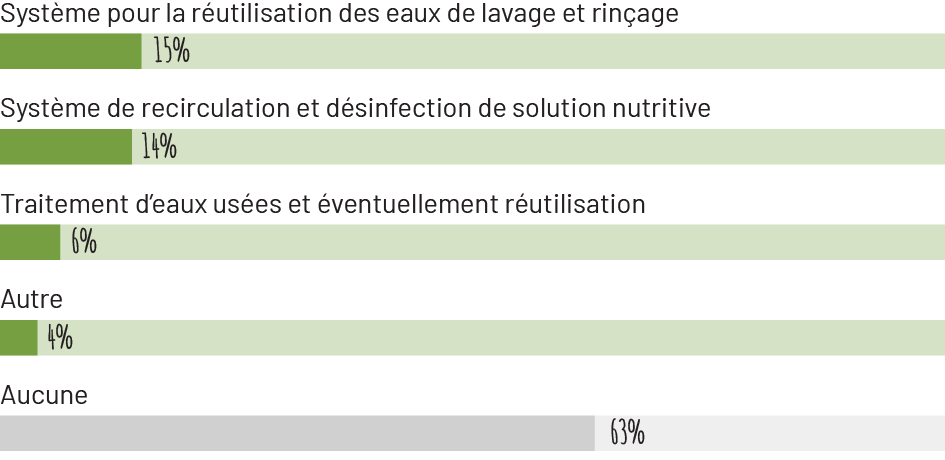

- Système pour la réutilisation des eaux de lavage et rinçage :

Système permettant de récupérer, filtrer et réutiliser l’eau issue du nettoyage et du rinçage. La filtration peut se faire via par exemple un filtre à tamis, filtre à sable, charbon actif, etc. La désinfection de l’eau peut se faire via par exemple la désinfection biologique par filtration lente et biofiltration, la désinfection chimique (ozonisation, chloration) ou la désinfection physique (thermo-désinfection, UV)

- Système de recirculation et désinfection de solution nutritive :

Dans l’hydroponie/aquaponie, la recirculation et désinfection de la solution nutritive peut se faire avec par exemple l'utilisation de capteurs pour ajuster la composition de la solution nutritive et permettra la réinjection de nutriment contrôlée

- Traitement d’eaux usées et éventuellement réutilisation :

Traitement des eaux usées pour l’irrigation ou pulvérisation en pré-récolte par exemple de pommes de terre et cultures fourragères, tout en respectant les normes de qualité d’eau demandées dans le Standard Vegaplan